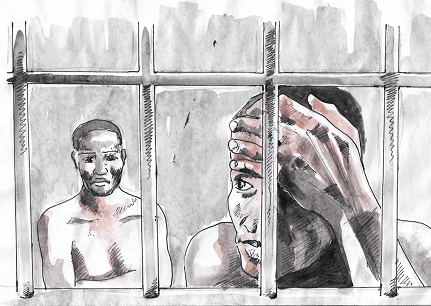

Il nettoie les toilettes, les chaussures et le linge pour avoir le privilège de dormir à la belle étoile. Il y est exposé à la pluie et aux moustiques, mais cela lui permet de se tenir à distance des punaises de lit qui rampent sur les bâches jetées au sol, où dorment d’autres détenus.

Pierre, qui a demandé que son vrai nom ne soit pas publié pour des raisons de sécurité, purge une peine «pour activité homosexuelle», un crime au Cameroun. «Dieu décidera quand on ressort, dit-il. Quand je sors, je recommencerai ma vie à zéro.»

Pierre et son ami Jean, dont le vrai nom ne peut être publié, car il avait 17 ans au moment de son arrestation, disent tous deux être victimes d’une société où l’homophobie est profondément ancrée. Elle laisse les personnes LGBTQ+ exploitées par une police corrompue. Le Cameroun fait partie des 30 pays africains qui emprisonnent des gens pour «activités homosexuelles».

La Presse Canadienne s’est rendue au Cameroun dans le cadre d’une série de reportages d’enquête sur le recul des droits des personnes LGBTQ+ dans le monde et les conséquences pour le Canada, notamment l’impact des lois qui interdisent toute «activité homosexuelle».

Le code pénal camerounais criminalise toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe; la peine maximale est de cinq ans de prison et d’une amende de 450 $.

Pierre, âgé de 25 ans, et Jean, qui a maintenant 18 ans, ont discuté avec La Presse Canadienne en juin dans le parloir de la prison, une ancienne douche commune meublée de tabourets de fortune en bois, où les rideaux de douche n’offrent qu’une intimité limitée.

Ils ont été arrêtés avec deux autres jeunes hommes en juin 2023, lors d’une descente au domicile de Pierre. Une jeune femme a également été placée en détention, mais elle a plus tard été libérée sans accusation.

Les quatre hommes ont depuis été reconnus «coupables d’homosexualité». Pierre a également été reconnu coupable de «proxénétisme», tandis que Jean a aussi été reconnu coupable de prostitution.

Le troisième jeune a contracté la tuberculose en prison et il n’a pas pu accorder d’entrevue. Pierre et Jean devraient être libérés l’été prochain. Le quatrième jeune a payé une amende et il a été libéré.

Les policiers les avaient arrêtés parce qu’ils «cherchaient un téléphone volé». Au lieu de cela, ils ont trouvé et jeté un sac de préservatifs et de lubrifiant que Pierre allait distribuer aux travailleuses du sexe, dans le cadre de ses fonctions au sein d’une organisation de prévention du VIH-sida. Pierre a déclaré que la police avait utilisé une insulte homophobe pour décrire le contenu du sac.

Après leur arrestation, Jean et Pierre disent avoir été la cible d’insultes homophobes dans le centre de détention provisoire puis de nouveau au bureau du procureur. Un fonctionnaire a exigé de Pierre un pot-de-vin d’environ 1150 $. Comme il n’a pas pu payer cette somme, il a été accusé d’avoir organisé le viol d’un mineur.

«Ils nous ont battus, jusqu’à me laisser cette cicatrice, là», a déclaré Jean, en montrant une marque sur son avant-bras qu’il s’est faite, selon lui, en tentant d’esquiver un coup de machette. «Ils m’ont torturé jusqu’à ce que je ne puisse plus le supporter et que je commence à raconter des choses que je n’avais pas faites.»

Policiers sous-payés et pots-de-vin

Alice Nkom, une avocate camerounaise qui a passé des décennies à faire pression pour mettre fin à la criminalisation de l’homosexualité dans son pays, affirme que cette affaire s’inscrit dans un modèle typique de police sous-payée qui cible les minorités pour obtenir des pots-de-vin, en utilisant la pression des accusations criminelles qui stigmatisent les personnes LGBTQ+ dans la société civile.

Elle explique que la peine de prison dépend souvent de la capacité d’une personne à réunir l’équivalent de 700 $ CAN en francs CFA. «Les policiers font quoi? Si vous avez besoin de 300 000 balles le week-end pour aller dans votre village (mais) que vous ne les trouvez pas, que l’État ne vous paye pas, et ben alors vous arrêtez un bon homosexuel le vendredi et vous le mettez en cellule.»

Plus une personne est incarcérée longtemps, plus elle doit souvent payer pour obtenir une audience de remise en liberté sous caution ou pour faire annuler l’affaire. Tout le monde veut sa part: les juges, les procureurs, les policiers, les directeurs de prison et même d’autres détenus.

«Tout s’achète et tout se vend», explique Mme Nkom, en partie à cause d’une croyance voulant que des gens «s’engagent dans l’homosexualité» pour renforcer leurs liens avec le pouvoir, en plus de notions sur l’occulte.

«Alcondoms Cameroun», une importante association et clinique de lutte contre le VIH-sida, admet qu’elle puise souvent dans ses caisses pour aider des gens à payer une caution, voire pour verser des pots-de-vin à la police afin d’éviter leur incarcération.

Le directeur de l’association, Patrick Fotso, soutient qu’il s’agit d’un défi comptable majeur, car pratiquement tous les gouvernements occidentaux refusent que leurs dons soient utilisés pour verser des pots-de-vin aux policiers. «Si tu n’as pas d’argent, ce sera compliqué. Tristement, c’est la réalité, ce que nous vivons au quotidien.»

Même des victimes de violence

Dans le plus récent rapport annuel sur les droits de la personne au Cameroun, le département d’État américain a conclu en avril que la police «détenait souvent des personnes LGBTQ+ uniquement sur la base de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur expression de genre perçues, y compris des personnes qui avaient demandé l’aide de la police après avoir été victimes de crimes violents».

Le Cameroun n’a pas réagi à ce rapport, qui dénonçait également les mauvaises conditions dans les prisons du pays, avec des pénuries de nourriture, une surpopulation et des conditions de vie insalubres.

Le haut-commissariat du Cameroun à Ottawa n’a pas répondu à une demande de commentaires avant la publication de cet article.

Jean et Pierre reçoivent deux repas par jour, mais Pierre souligne que le mélange de maïs et de riz qu’ils reçoivent est souvent plein de cailloux. «Si tu ne fais pas attention, tu vas te casser les dents», dit-il.

Ceux qui peuvent se le permettre peuvent s’acheter une meilleure nourriture ou se payer un meilleur logement, comme Pierre, qui dort à la belle étoile. Certains paient même pour une cellule climatisée.

À l’extérieur du parloir, un vendeur circule dans la cour de la prison avec un pot de ragoût de Ndolé, composé de feuilles amères et de noix. Un homme à proximité gémit, marchant d’avant en arrière dans un couloir de terre recouvert d’un centimètre de pluie ce matin-là.

La mère de Pierre vient deux fois par mois avec quelques pièces pour acheter des haricots ou des oignons cuits. Les responsables du quartier des jeunes paient parfois Jean en lait en poudre pour enseigner à d’autres adolescents comment écrire.

Jean a déclaré que le fait d’être accusé d’homosexualité confirmait probablement ce que sa famille savait déjà. Seule sa mère est venue lui rendre visite en prison, et elle n’a pas d’argent à partager.

Il trouve ironique que la police l’ait accusé de prostitution, pour ensuite l’envoyer dans un endroit où il a eu des relations sexuelles en échange de nourriture. «Ils te sodomisent et après ils te donnent un petit repas. C’est comme ça, la vie, ici.»

Perte de dignité

Gaëlle Alima, une travailleuse sociale qui œuvre auprès des jeunes, soutient que les conditions décrites par les deux hommes sont courantes dans les prisons camerounaises, en particulier pour ceux qui sont issus de groupes stigmatisés.

Son organisation défend les jeunes qui sont incarcérés, et elle dit que la violence envers ceux qui sont issus de groupes marginalisés n’a fait qu’augmenter au cours de la dernière décennie.

Mme Nkom a lancé l’Association pour la défense des droits des homosexuels en 2003 parce qu’elle était «fatiguée de voir des jeunes gens perdre leur dignité devant les tribunaux lorsqu’on les jugeait pour homosexualité, ne pas lever la tête pendant toute l’audience».

Elle rappelle que le code pénal camerounais est soumis à la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi qu’à l’organe des droits de l’homme de l’Union africaine, qui appelle depuis 2014 à la fin des persécutions fondées sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle. «Ces valeurs transcendent les régions, transcendent les couleurs de peau. Elles sont universelles.»

Un argument qu’elle aimerait porter devant le plus haut tribunal du pays, mais peu de personnes LGBTQ+ parviennent à faire appel de leur condamnation. Les causes traînent pendant des années et les personnes libérées sous caution ont tendance à quitter le pays le plus vite possible.

Shakiro, mannequin transgenre, a été arrêtée en 2021 pour «tentative d’homosexualité» dans une affaire largement médiatisée. Elle a fini par obtenir l’asile en Belgique.

Beaucoup sont mortes à cause d’actes de violence ou d’automutilation. Le mur devant le bureau d’Alice Nkom affiche les portraits de sept personnes décédées malgré l’aide de son association.

Elle affirme que les juges sont devenus plus sévères au fil des ans pour des causes d’homosexualité, passant de peines avec sursis à cinq ans de prison ferme. Elle attribue cette sévérité à une «période de déchéance» plus large du Cameroun, où la société civile est continuellement réprimée par le président Paul Biya, âgé de 91 ans, qui règne depuis plus de quarante ans.

En septembre dernier, la police de Douala a arrêté 13 personnes lors d’une descente dans les bureaux d’Alternatives-Cameroun, une organisation qui défend les personnes LGBTQ+ depuis 2006 et qui est officiellement enregistrée comme clinique VIH.

Que peut faire le Canada ?

Mme Nkom souhaite que le Canada fasse publiquement pression sur le Cameroun pour qu’il supprime l’homosexualité de son code pénal, bien qu’Ottawa craint que cela soit perçu comme une imposition de valeurs extérieures.

Lorraine Anderson, la haute-commissaire du Canada au Cameroun, a déclaré qu’au lieu de dénoncer le pays en public, Ottawa préfère soutenir les efforts locaux de plaidoyer, de recherche et d’éducation pour aider à faire avancer les campagnes démocratiques en faveur des droits de la personne.

«Je ne pense pas que ce serait utile venant d’un espace diplomatique, dit-elle. Parfois, une façon de faire avancer les choses est de ne pas le dire tout de suite, d’attendre le moment opportun. Mais en même temps, il faut préparer le terrain pour s’assurer que les gens sont soutenus et protégés.»

Le Canada et les pays pairs évoquent parfois en privé des incidents spécifiques avec le gouvernement camerounais, a déclaré Mme Anderson, en particulier les prisonniers LGBTQ+ détenus dans des circonstances particulièrement flagrantes. Selon elle, il faudra des années avant que la situation des personnes LGBTQ+ s’améliore dans ce pays.

«Une fois que nous aurons atteint un stade où les gens ne seront plus violés, attaqués et arrêtés arbitrairement, nous pourrons alors commencer à parler des questions politiques», a-t-elle déclaré.

Pour Pierre, la survie repose sur le fait de ne pas trop penser. «J’ai arrêté de réfléchir, dit-il. Par exemple, si tu réfléchis beaucoup, tu tombes malade. J’ai préféré vivre le régime de la prison et oublier qu’il y a le dehors, où c’était meilleur.»

Cet article fait partie d’une série de huit reportages d’enquête sur le recul des droits des personnes LGBTQ+ en Afrique, et sur les conséquences pour le Canada en tant que pays doté d’une politique étrangère ouvertement féministe, qui accorde la priorité à l’égalité des genres et à la dignité des personnes. Ces reportages au Ghana, au Cameroun et au Kenya ont été réalisés grâce au soutien financier de la bourse R. James Travers pour correspondants étrangers.

SOURCE : www.lechodelatuque.com